-

炭水化物をたくさん食べると何故太るのでしょうか?(シリーズ糖尿病79)2025年11月22日(金)行徳新聞

炭水化物、たんぱく質、脂肪を三大栄養素と言いますが、中でもご飯・パン・麺など主食である「炭水化物」は殆どが「糖質」で出来ており、食べると消化されて「ブドウ糖」になるので血糖がす早く上がります。血糖を下げるために膵臓からインスリンというホルモンが分泌され、血糖は細胞に取り込まれ代謝されて体を活動させるエネルギーとなりますが、余ったエネルギーは脂肪に変えられ体に蓄えられます。これが太る原因です。つまり炭水化物を多く摂れば摂るほど体は太りやすくなり、インスリンは別名「肥満ホルモン」とも呼ばれます。

たんぱく質や脂肪も血糖を上げますが、糖質に比べるとゆっくりでそれぞれ5〜6時間、8〜10時間後くらいに上がります。カロリーの多い脂肪は最終的には太りますが、血糖に対する影響は緩やかです。

糖質をたくさん食べると食後血糖がより高くなり、インスリンが大量に分泌されるので太りやすくなるのです。さらに炭水化物は消化が速いのでお腹が空きやすく、さらに食べるという悪循環にも陥りやすい。

食べる順番も大切で、野菜など食物繊維→タンパク質など主菜→主食の順で食べると食後の急峻な血糖上昇が抑えられ肥満も防ぎやすくなります。

2025.12.09

-

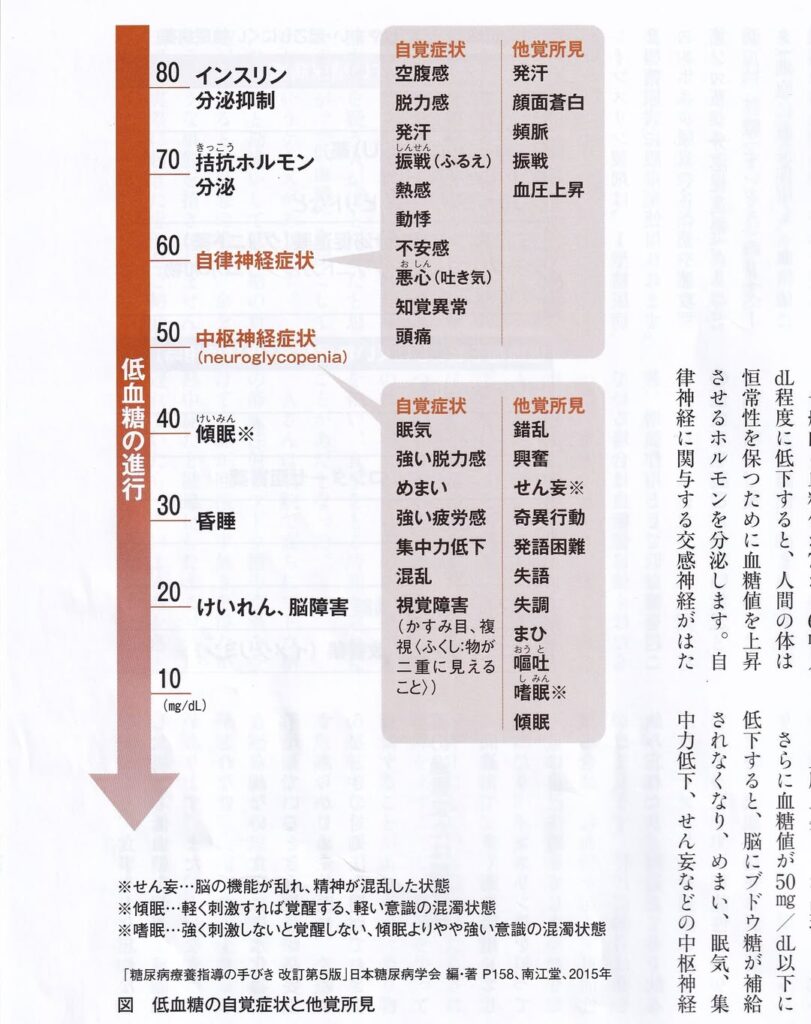

低血糖について

#日本糖尿病協会

2025.09.20

-

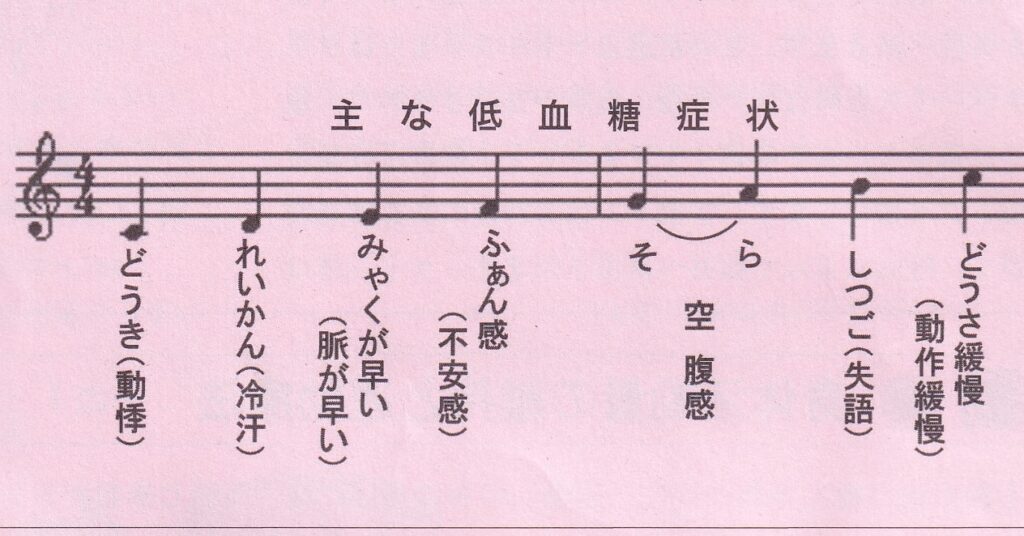

低血糖症状の覚え方

2025.09.20

-

歩数と病気の関係〜1日7000歩で死亡率低下。ただし、猛暑日は避けましょう。(シリーズ糖尿病78)2025年9月26日(金)行徳新聞

大規模コホート研究やメタ解析の結果によると、1日の歩数が多いほど死亡率は低下し、心臓病や2型糖尿病、一部のがん、認知症の発症も減らすようです。高齢者は 1日6,000~8,000歩の歩行で全死亡率・心血管死亡率が低下、中年者では 1日8,000~10,000歩の歩行で全死亡率が大幅に低下し生活習慣病、認知症発症の予防効果も大きくなるとのことです。1日10,000歩以上になると、有害では無いものの効果が頭打ちとなるとの報告が多いです。

つまり「毎日たくさん歩かないとダメ」ではなく、少し歩数を増やすだけで死亡率や病気のリスクは下がり、6,000~8,000歩程度でかなりの恩恵を得られるとの結論です。

一方、ソファなどに長時間座り続けることもリスクになり、1日あたりの座位時間が長いほど死亡率が上昇し、心臓病や2型糖尿病、認知症も発症しやすくなります。

ただし、座位時間を細かく分ける工夫でリスクを大幅に下げられます。30分ごとに立ち上がり数分歩く(せめて1時間に1回は立つ)、通話は立って行う、ソファや椅子に座り続ける時間を「分断」し、日常の中に「ちょこちょこ動く」を増やすことでリスクを回避できるでしょう。

2025.09.19

-

1985年11月の動画

1985年11月4日

長野県松本市(信州大学医学部グラウンド)

2025.08.29

-

糖尿病がある方の熱中症対策は?(シリーズ糖尿病77)2025年7月25日(金)行徳新聞

糖尿病がある方の熱中症は低血糖症状との区別が難しい場合もあり、めまい・ふらつき・意識障害など症状がある場合は可能なら血糖値も測定したいところです。

また、SGLT2阻害薬(ジャディアンス、フォシーガ等)や利尿剤を内服されている方は、脱水リスクが高くなることにも注意。

自律神経障害のある方で発汗や体温調節がうまくできなくなると体温が上がりすぎることがあり、汗が出ないのに暑い、手足がしびれる、意識がぼんやりするなどの症状には特に注意が必要です。

一般的な注意点としては、

① こまめな水分補給を;喉が渇く前に飲む。血糖値が高いと脱水になりやすいので注意。水または糖分の入っていない飲料(麦茶、ほうじ茶、経口補水液など)を選ぶこと。スポーツドリンクは糖分が多いため必要な場合は糖質オフタイプや経口補水液(OS-1など)を選ぶこと。

② 室内環境を整える;室温28℃以下、湿度60%以下が理想。エアコンや扇風機を我慢せずに使う。就寝中の熱中症対策も、寝る前の水分補給と適度な冷房が必要。

③ 外出時の注意;暑い日中はなるべく外出を避け早朝や夕方に移動する。帽子・日傘・冷感タオル・通気性の良い服を使用すること。

2025.07.26

-

糖尿病の方は認知症になりやすいですか?(シリーズ糖尿病76)2025年5月23日(金)行徳新聞

2型糖尿病があると、アルツハイマー型認知症や血管性認知症になる可能性が高くなると言われています。その理由は、糖尿病によって血糖値が高くなったり、インスリン(血糖を下げるホルモン)の効きが悪くなることで、脳に悪い影響が出るからです。

たとえば、アルツハイマー型認知症では、アミロイドβやタウたんぱくという異常なたんぱく質が脳にたまりやすくなり、これが認知症を進める原因になります。また、糖尿病が進むと血管が硬くなったり、詰まりやすくなったりして、脳の血流が悪くなります。その結果、血管性認知症というタイプの認知症も起こりやすくなります。

さらに、血糖値が高い状態が続くと、神経の細胞にダメージを与えてしまい、脳の働きが悪くなったり、脳が縮んでしまうこともあります。特に記憶をつかさどる「海馬」という部分が影響を受けやすいです。

このような認知症を防ぐためには、血糖値を適切にコントロールすることが大切です。ただし、高齢の方の場合、血糖値を下げすぎて低血糖になると、かえって認知症のリスクが上がることもあるため、「血糖を下げすぎないように気をつける」ことも重要です。

2025.07.19

-

iPS細胞シート移植に成功 1型糖尿病治験、経過良好

人工多機能性幹細胞(ips細胞)から作った膵臓の細胞シートを1型糖尿病のある人に移植する臨床試験(治験)を実施(京都大学医学部附属病院 4月14日)。1か月間、経過観察し、安全性に問題がないことが確認されたそです。今後2例目の移植が予定されていて移植後5年間血糖値やインスリンの量を測定するそうです。

また、腎臓の細胞について、まだ動物実験の段階ですが、研究が進んでいるそうです。

詳しくは

さかえ2025年6月号p59

#日本糖尿病協会 #糖尿病 #ダイアベティス #Diabetes #ips細胞 #移植手術 #再生医療

2025.07.19

-

高血圧の真実~正しい知識があなたを守る

2025.06.23

-

貝原益軒の養生訓とは? 〜江戸時代の健康指南書〜(シリーズ糖尿病75)2025年3月28日(金)行徳新聞

「養生訓」は江戸時代に貝原益軒(1630-1714)が著した健康法・養生に関する指南書ですが、その内容は「食事の節制」「適度な運動」「ストレス管理」など現代の健康法に通ずる部分が数多く見られます。

例えば、

①養生は未病のうちに行うべし(病気になる前、常日頃から健康管理に努めるべし)

②食事を慎む(節制);腹八分目を守る(食べすぎることは老化を早める原因)。消化の良いものを食べ、過度な飲酒を控える。旬の食材を摂るべし(自然の摂理に従う)。

③早寝早起きを心がけ、朝日を浴びる。夜更かしは老化を早める(自然のリズム、太陽の動きに合わせた生活を推奨)

④適度に体を動かすこと(運動不足は老いを早め、過労もいけない)

⑤入浴で身体を清潔にし、病気を防ぐ。

⑥心の持ち方;怒らず、ストレスを溜めない(怒りや憂いは「気」を乱し、老化を早める)

楽観的に生きる(心を平穏に保つ)

⑦読書や趣味を持つ(知的な活動を続けることが老化を防ぐ)

これらにより、避けては通れない老化(老い)のスピードを遅らせることが出来るとも説いています。現代でも、これらの教えは科学的に正しいとされています。

「老後は若い時の10倍の速さで時が過ぎてゆく。1日を10日とし、10日を100日として楽しみ、無駄な日を暮らしてはいけない。(養生訓より)

2025.03.23

〒272-0133

千葉県市川市行徳駅前1-26-4 アルマトーレ1F

行徳駅徒歩2分